Primal Scream: le cas de l’oncle Tom Dowd

En 1993, Primal Scream enregistre une première version de Give Out But Don’t Give Up avec le grand Tom Dowd, ingé son et producteur d’Otis Redding, Ray Charles et Clapton. Le disque original et inédit ressort.

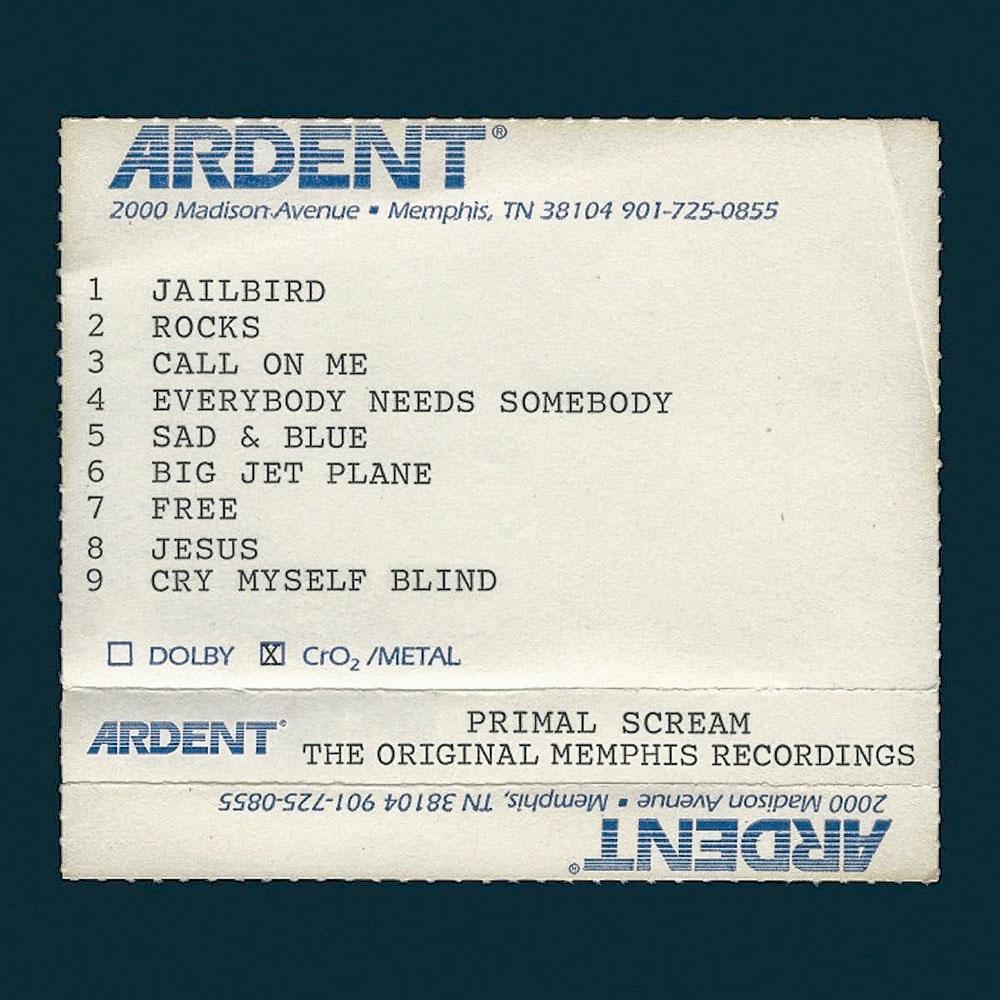

On imagine la confrontation des accents: celui de Bobby Gillespie (Glasgow 1962), un Anglais sonnant comme du germain dévoyé, et puis l’autre de Tom Dowd (Manhattan 1925-Miami 2002), des graves portés par le plaisir inné de faire traîner la syllabe. « Lorsqu’on a rencontré Primal Scream, le seul vrai problème qui s’est posé a été d’essayer de comprendre ce que Gillespie et les autres disaient », dixit le batteur Roger Hawkins qui, avec le bassiste David Hood, forment la fameuse section rythmique de Muscle Shoals embauchée pour l’occasion. L’échange prend place à l’été 1993 lorsque Primal Scream, emmené par Gillespie, s’installe aux Studios Ardent de Memphis avec la ferme intention d’y boucler un album en compagnie de Mr Dowd. Le groupe écossais sort de la tournée Screamadelica, succès international applaudissant le mix rock’n’roll-acide-gospel-dub d’une époque encore lourde en brouillards lysergiques. Rincé de fatigue, Primal Scream essaie bien fin 1992 de regrouper ses énergies fondues en studio à Londres, mais c’est la banquise créative. D’où la thérapie de tenter l’Amérique via un producteur taillé dans son mythique costume.

Le terme vétéran de l’industrie paraît tiède pour qualifier Tom Dowd, ingé son formé aux musiques classiques qui, au fil des décennies, accumule les travaux essentiels. Au palmarès de ses ingénieries bientôt doublées de production artistique, John Coltrane, Ray Charles, Solomon Burke, Otis Redding, Aretha Franklin, et diverses incarnations de la carrière d’Eric Clapton. Des incandescences de Cream à celles de Derek & the Dominos. La prescription musicale du bon docteur Dowd? Une dose massive de licks de guitares, de cuivres, de racines, de jus ricain, de choeurs et de sentiments organiques cernés par le jeu intégral des musiciens. Bobby et sa bande, malgré les effluves néo-psychés de leur jeune carrière ont toujours adoré les musiques noires majeures, jazz, soul et funk. Ce qui n’échappe pas à Gillespie, immergé dans la discographie d’Aretha ou du Bobby Blue Band, c’est que la sonorité de Dowd, gourmande de sensualité et de profondeur, s’étend aussi aux artistes blancs. Sans doute moins à ses enregistrements de Sonny & Cher ou Crosby, Stills & Nash qu’à ceux des Allman Brothers. Le groupe qui, depuis sa base de Géorgie, accouche dès la fin des sixties d’un son sudiste où le blues ne cesse de dialoguer avec la matrice rock, frappée d’épanchements de guitares mississippiennes et d’une liberté temporelle au-delà des formats radiophoniques. Et puis Dowd, producteur des plus cinglants disques des Allman, l’est aussi de quelques d’albums seventies de l’Écossais Rod Stewart ayant bercé le jeune Gillespie.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Moins « fucked up »

Le travail entre Primal Scream et Dowd, accompagné de la section rythmique de Muscle Shoals, débute donc par une rencontre londonienne qu’on peut qualifier de test d’évaluation. Dowd, qui approche alors la septantaine, veut entendre ce que les trentenaires écossais, d’une réputation déglinguée, ont de part et d’autre de la ceinture: comme l’explique Sean O’Hagan dans les intéressantes notes de pochette de la réédition, « il était au départ un rien réticent. Il avait écouté Screamadelica et n’était pas sûr de comprendre pourquoi ils voulaient travailler avec lui« . Les craintes s’évanouissent quand Dowd comprend que l’amour de la bande pour la deep soul et le meilleur de l’Amérique n’a rien d’une posture ou d’un pèlerinage. Après un passage en Alabama, les sessions avec Dowd à Memphis débutent donc sous une double règle: le producteur demande aux musiciens d’arriver en même temps aux enregistrements et de s’écouter mutuellement jouer. Ce que Primal Scream n’a jamais pratiqué jusqu’alors, habitués à pousser le volume à un niveau écrasant l’échange. En retour, la rythmique américaine se met totalement au service des chansons, comme les Memphis Horns, dans une musicalité nouvelle pour les Écossais. Pourtant, à la sortie de ces quelques semaines fructueuses de l’été 1993, l’écoute des mixs refroidit quelque peu Gillespie et les autres, hésitants devant ces sonorités moins « fucked up » (sic) que l’habituel CV du band. D’autant qu’à Londres, le patron de leur label Creation vient de signer un énorme deal avec Sony qui attend un successeur à Screamadelica, un héritier jumeau supposé perpétuer le rock foutraque et désormais à succès de ses auteurs. D’où l’embauche en dernière minute de George Drakoulias -producteur des Black Crowes- chargé de rendre l’album plus « contemporain« . Et des sessions supplémentaires à Los Angeles ou Londres « pour essayer de réparer un disque qui n’avait pas besoin de l’être« , dixit Andrew Innes, guitariste rythmique du groupe, ayant conservé les bandes originales réalisées avec Dowd dans sa cave. En les réécoutant, Gillespie a eu le sentiment de « racheter » une erreur commise: il a mille fois raison.

Distribué par Sony Music. ****

Hormis les deux premiers titres qui crispent les guitares (Jailbird, Rocks), les sept autres chansons magnifient un blues-soul-funkysant plus mellow qu’autoritaire. Dowd immerge les kets de Glasgow dans un disque fluvial, ample, proche des sensations telluriques de l’âme. Soul en anglais, comme on le sait. En dehors des spasmes parfois artificiels rajoutés à l’album sorti en 1994. Pareillement, le second disque, composé d’outtakes, est exemplatif de la liberté de ton choisie et d’une forme d’harmonie contagieuse: d’une reprise magnifique d’un classique Bee Gees sixties (To Love Somebody) à un autre standard de Bill Monroe (Blue Moon of Kentucky), en égrenant une version countryisante d’Everybody Needs Somebody, le groupe sonne volontairement de cette Terre Promise mentionnée au détour d’un titre. C’est dire la profondeur et l’engagement de ce trip original.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici